Die Brückensicherung Merzig – Ein fotogenes Westwall-Bauwerk der Superlative

Bis vor einigen Jahren rankte sich um die Anlage WH 349 an der Hilbringer Brücke bei Merzig ein großes Mysterium. Während die Verbindungsgänge zwischen den Eingangs- und Kampfblöcken von Jedermann begangen werden konnten und Martin Büren in „Der Westwall – Die Geschichte der deutschen Westbefestigungen im Dritten Reich“ ein Aufmaß des Multi-MG-Standes im Brückenwiderlager präsentieren konnte, bot der PAK-MG-Kampfblock an der Brückenzufahrt immer wieder Platz für Spekulationen. Mitunter war die Rede von PAK-Drehtürmen [3], es schwirrten abenteuerliche Rekonstruktionsversuche durch Literatur und Netz, meist auf der Basis von wenigen Fotos und einer Prise eigener Interpretation. So war laut den Dawa-Nachrichten Nr.49, herausgegeben am 01.08.2002, der Forschungsgruppe Westwall nur ein einziges Foto bekannt, welches die Anlage intakt zeigt [5]. Da sich dies in den letzten Jahren grundlegend geändert hat und die Brückensicherungsanlage Merzig zu so etwas wie dem „Topmodel“ der Bunker aufgestiegen ist, soll dieser Beitrag einen Blick auf die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werfen.

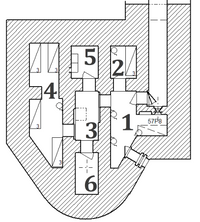

Abb. 1: Brückensicherung Merzig – Übersicht über die ursprüngliche Bunkeranlage:

1: Multi-MG-Block; 2: linker Eingang, 3: rechter Eingang, 4: PAK-MG-Block

Die Geschichte der Brückensicherung Merzig ist eng verknüpft mit dem Ausbau der Saar als Kampfwagenhindernis. Als Saardurchstiche IX und X fanden ab dem Jahr 1938 zwei Begradigungen der Saar bei Merzig statt, die, neben den Vorteilen für die Schifffahrt und der Wasserführung, vor allem von der InFest zum Zwecke der Landesverteidigung gefordert wurden. Für die Arbeiten sollten insgesamt 550.000 m³ Erdmassen anfallen [1].

Alle ab 1937 errichteten Anlagen südlich der Brückensicherung waren bereits am geplanten neuen Saarverlauf orientiert. Durch die Verlegung der Saar wurde auch eine neue Brücke notwendig, die in einem Winkel von 30° zur bisherigen Brücke, in der Flucht zur Eisenbahnunterführung, den Fluss überqueren sollte, während zuvor eine S-Kurve um das Gelände des heutigen Kaufland-Marktes herum notwendig war. Zur Absicherung des strategisch wichtigen Saarübergangs von Hilbringen nach Merzig, wurde eine massive und aufwendige Westwallanlage in Festungsbaustärke B-Alt errichtet, deren Kosten sich auf 475.000 Reichsmark beliefen. Auf der Liste für die Kostenaufstellung des Fest.Pi.Stabs 2 vom März 1939 findet sich die alte Bauwerksnummer der Brückensicherung, 38410/11, war darauf hinweist, dass für die Anlage zunächst der Festungspionierstab 13 Trier zuständig war [6].

Abb. 3: Die verlegte Saar und die daran orientierten Bunkeranlagen auf der NARA-Karte (1940)

Die Ähnlichkeit einzelner Anlagenteile zur Brückensicherung Besseringen legt nahe, dass die Brückensicherung Merzig in Trier geplant wurde. Für den Bau zeichnete sich schließlich jedoch der Fest.Pi.Stab 2 verantwortlich, dem der Abschnitt Mettlach - Saarfels später zugewiesen wurde.

Abb. 4: Ausbaggern des neuen Flussbetts in Höhe der Hilbringer Brücke, im Hintergrund Bahnhof und Tonfabrik (9. Juni 1938)

Abb. 5: Bau der Saarbrücke mit dem bereits fertiggestellten Bunker als Widerlager (24. Juni 1939)

Die obige Abbildung zeigt den Bau der Brücke im Juni 1939. Bereits jetzt ist die Anlage gut getarnt und die bemalten Schartenplatten (oben links im Bild) sind nur durch ihre glatte Oberfläche auszumachen. Der frontale Block bestand aus insgesamt 5 MG-Kampfräumen, wovon der Mittlere, aufgrund der in seinem Schussfeld stehenden Brückenpfeiler, nach Abschluss der Brückenbauarbeiten wenig brauchbar war und nur die B1-Platte 7P7 erhielt. Büren konnte über dem Eingang des mittleren Kampfraums ein Rot-Kreuz-Symbol feststellen und gibt an, dass die Scharte zugemauert war. Eine Nutzung als Sanitätsraum ist daher durchaus denkbar.

Abb. 6: Ähnliche Perspektive 1976 – Die Tarnbemalung ist nicht mehr erkennbar

Abb. 7: Eine 78P9 im frontalen Block (1976)

Vom frontalen Block führte ein Hohlgang nach hinten (in Richtung der Merziger Innenstadt), von welchen im Bereich der Mitte zwei seitliche Hohlgänge abzweigten. Diese führten zu den beiden Eingangsblöcken an der linken und rechten Seite. Die Eingangsblöcke verfügen über jeweils zwei 1,10m hohe Eingänge und jeweils eine Flankierungsanlage mit einer Schartenplatte 422P01.In den Flankierungsanlagen befanden sich Schießtische, auf denen die Maschinengewehre auf einer (vermutlich leichten) Lafette montiert waren. Der linke Eingang besaß zudem zwei abgemauerte Räume, von denen einer als Fernmelderaum diente.

Abb. 8: Linker Eingang vor der Übererdung (1976)

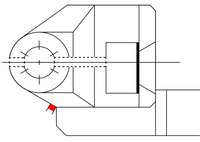

Dieser Fernmelderaum war, wie auch B-Werke, mit einer Festungsvermittlung zu 30 Leitungen ausgestattet. Im rechten Eingang befand sich ein Brunnen, von dem aus eine Wasserleitung bis in den PAK-Kampfstand führte. Am Ende des zentralen Verbindungsganges, schloss sich ein zweigeschossiger Unterkunfts- und Kampfblock an. Er besaß einen Sechsschartenturm 20P7 sowie eine PAK-Kasematte für eine 3,7 cm Festungs-PAK und ein MG 34. Hierbei kam das 47 Tonnen schwere Panzerteil 29P8 zum Einsatz, eine Kombination aus einer stählernen Wand- und Deckenplatte mit 20cm Wandstärke.

Abb. 11: Der PAK-MG-Block im Winter 1939/1940, Hintergrund: Eisenbahnunterführung und Kreissparkasse (rechts)

Abb. 15: Die geschmückte Brücke am Tag ihrer Einweihung 1940

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde zunächst ein allgemeines Betretungsverbot für die Bunkeranlage verhängt. Die Ende 1944 gesprengte Brücke wurde dann im Jahr 1948 nach den alten Plänen wiederaufgebaut und das „Verkehrshindernis“ in der Straßenmitte obertägig beseitigt. Auch die Brücke von 1948 nutzte den Multi-MG-Block als Widerlager, sodass dieser Teil zunächst erhalten blieb, ebenso wie die Eingangsblöcke. Der nördliche Eingangsblock wurde später im Zuge der Ortsumgehung Merzig übererdet.

Abb. 16: Abriss der wiederaufgebauten Brücke, zwei Kampfräume des Multi-MG-Blocks sind schon für das Widerlager der neuen Brücke abgetragen worden (1982)

Abb. 17: Reste einer 7P7 auf einem Schrottplatz in Merzig – Die Platte soll aus der Brückensicherung stammen

Abb. 18: Die Rückwand des beseitigten Multi-MG-Blocks mit 48P8 und Sprachrohrnische liegt heute frei Abb. 19: Die gleiche Ansicht vor dem Abriss des Blocks (1976)

Abb. 20: Bau der Saarbrücke über den gefüllten Saardurchstich, im Hintergrund ein Flächendrahthindernis (19. Juni 1939)

Textquellen:

- [1] BETTINGER, D.-R./BÜREN, M. (1990): Der Westwall – Die Geschichte der deutschen Westbefestigungen im Dritten Reich. Band 1: Der Bau des Westwalls 1936-1945. Biblio Verlag. Osnabrück

- [2] BETTINGER, D.-R./BÜREN, M. (1990): Der Westwall – Die Geschichte der deutschen Westbefestigungen im Dritten Reich. Band 2: Die technische Ausführung des Westwalls. Biblio Verlag. Osnabrück

- [3] GRASSER, K./STAHLMANN, J. (1983): Westwall. Maginot-Linie. Atlantikwall. Bunker- und Festungsbau 1930-1945. Druffel-Verlag. Leoni/Starnberger See

- [4] MINISTERIUM F. BILDUNG UND KULTUR SAARLAND: Denkmalliste des Saarlandes – Teildenkmalliste Landkreis Merzig-Wadern. Stand 13.10.2017. Saarbrücken

- [5] LIPPMANN, H. (Hrsg.) (2002): DAWA-Nachrichten Ausgabe 40. Verlag Harry Lippmann. Köln

- [6] BArch RH 19-III-30

Bildquellen:

- Google Earth/[2], S. 55/Bearbeitung Martin Lang (1)

- Bürgerarchiv Merzig (2, 4, 5, 16, 20)

- Digital History Archive, Marc Romanych via NARA (3)

- Sammlung Martin Lang (9, 13, 17, 18)

- Sammlung Martin Büren (6, 7, 8, 19)

- Sammlung Martin Rupp (11)

- Martin Büren (10)

- Martin Büren, bearbeitet von Martin Lang (12)

- Sammlung Hans Sänger/Traditionsverband der 79. Infanterie-Division (13, 15)